Akkorde (Basics 2)

Movable Chords

Ich mag den Namen »Movable Chords«, denn er drückt aus, was Barree-Griffe sind: verschiebbare Griffe, die an unterschiedlichen Stellen auf dem Griffbrett verschiedene Akkorde ergeben.

Die Theorie hinter Barree-Griffen ist leicht zu verstehen. Genau wie du einen Ton erhöhen kannst, kannst du ganze Akkorde erhöhen.

Nehmen wir als Beispiel den Akkord E-Dur als Open Chord in der ersten Lage gegriffen, wie du ihn auf dem Griffbrett abgebildet siehst. Wenn du auf allen sechs Saiten jeden Ton einen halben Ton erhöhst, dann ist der ganze Akkord einen halben Ton höher. Aus E wird F.

Praktisch heißt das, dass du mit deinem Zeigefinger alle sechs Saiten im ersten Bund drückst und den E-Dur Akkord so wie ursprünglich im ersten Bund, dann im zweiten Bund greifst. Probier es aus und schiebe den Regler eine Position nach rechts.

Griffe und Akkorde

Auf der Gitarre unterscheiden wir Griffe und Akkorde.

- Jeden Ton kannst du als Ton oder Akkord spielen. Bei insgesamt zwölf Tonstufen (= Halbtonschritte) ergeben sich insgesamt zwölf Akkorde.

- Als Griffe werden die Open Chords in der ersten Lage bezeichnet (C, D, E, G, A). Genauer gesagt: der Griff ist die Art, wie du den Akkord greifst.

Es ist wichtig, dass du den Unterschied zwischen Akkorden und Griffen verstehst. Schau dir dazu nochmal das Griffbrett oben an. Der Griff ist E-Dur. Wenn du diesen Griff zum Barree-Griff machst (= Zeigefinger über alle Saiten) und verschiebst, wird in jedem Bund ein neuer Akkord daraus. Aber am Griff selbst ändert sich nichts. Das kannst du sehr schön an der Grafik oben beobachten.

Auf eine einfache Formel gebracht kann man sagen:

Mit jedem dieser Griffe kannst du alle zwölf Akkorde spielen.

Die Orientierung behalten

Um die Orientierung in dem Ganzen zu behalten solltest du zwei Dinge im Hinterkopf behalten.

- Es hat sich allgemein durchgesetzt den Griff und den Bund gemeinsam zu nennen: »E-Barree im 5. Bund« heißt demnach: Lege den Zeigefinger über den fünften Bund und benutze dort den Griff E. Der Akkord, den du dann spielst, heißt A.

- Den Grundton habe ich oben in einer anderen Farbe markiert. Er gibt die Übersicht, denn der Akkord heißt so, wie der Ton an der Stelle, wo du den Grundton greifst. Das gilt natürlich nicht nur für E-Barree, sondern genauso auch für die anderen Griffe.

Dreiklänge und deren Umkehrung

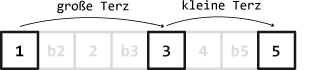

Ausgehend von dem Gedanken, dass Akkorde durch Terzschichtung gebildet werden und dem Wissen, dass es kleine und große Terzen gibt: wieviele Grundtypen von Akkorden kannst du bilden?

Bislang haben wir uns ganz auf Dur und Moll konzentriert. Tatsächlich gibt es aber noch zwei weitere Kombinationsmöglichkeiten und mit ihnen auch weitere charakteristische Sounds.

Dur

Dur

(Major)

Formel: 1-3-5

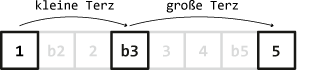

Moll

Moll

(Minor)

Formel: 1-b3-5

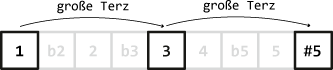

Übermäßig

Übermäßig

(Augmented)

Formel: 1-3-#5

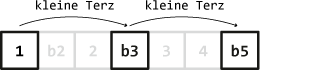

Vermindert

Vermindert

(Diminished)

Formel:1-b3-b5

Es ist lohnenswert, sich neben den Offenen Akkorden und Barré-Griffen auch mit den einfachen Dreiklängen auszukennen. Sie bieten dir viele Spieloptionen sowohl beim Improvisieren als auch im Rhythmus-Spiel. Darüber hinaus helfen sie dir ungemein bei der Griffbrett-Übersicht.

Um die Dreiklänge zu finden, suchst du den Grundton an einer beliebigen Stelle. Zu diesem suchst du auf der nächst-höheren Saite die Terz und auf der wiederum nächsten die Quinte. Damit hast du den Dreiklang an dieser Position. In der Grafik sind die Grundtöne besonders markiert. Das Ganze ist in G-Dur dargestellt. Wie du erkennen kannst, kannst du auf diese Weise vier Voicings des G-Dur-Akkords spielen.

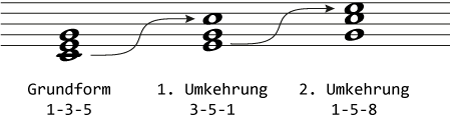

Umkehrungen bilden

Noch mehr Voicings findest du, indem du die Dreiklänge umkehrst. Das bedeutet, dass du den tiefsten Ton herausnimmst und ihn eine Oktave höher wieder über die anderen Töne setzt. Dabei ändert sich die Formel von 1-3-5 nach 3-5-1. Der Akkord bleibt aber derselbe, da wir nur die Reihenfolge der Töne geändert haben, nicht die Töne selbst.

Bei Dreiklängen kannst du auf diese Art zwei Umkehrungen bilden und kommst damit zu jeweils 12 Voicings pro Akkord. Schau dir nochmal oben die Skala an. Wenn du den Regler verschiebst, kannst du dir ansehen, wie die beiden Umkehrungen in Dur sich auf dem Griffbrett verteilen.

Die komplette Übersicht für Dur und Moll kannst du dir auch hier herunterladen.

=> PDF-Datei: Dreiklänge

Erweiterte Akkorde

Akkorde gibt es nicht nur als Drei- oder Vierklänge. Töne können fast beliebig zu Akkorden zusammengestellt werden. Außer den natürlichen Grenzen, die die Gitarre und deine Hände dir setzen, gibt es keine Regeln, an die du dich zu halten hättest. Wenn der Klang für dich in Ordnung ist, dann ist auch der Akkord ok.

Trotzdem gibt es bestimmte Einsichten zum Klang von Akkorden, die sich durchgesetzt haben. Sie zu kennen, kann dir das Zusammenstellen von Akkordverbindungen erheblich erleichtern. Es ist sicher eine gute Idee mit diesen anzufangen und dann das System immer weiter auszureizen und zu schauen, was dir gefällt und was nicht.

In diesem Kapielt möchte ich beschreiben, wie erweiterte Akkorde gebildet werden und wie du Akkordsymbole liest, um zu verstehen welche Töne die dargestellten Akkorde beinhalten.

Optionstöne

Die Grundform eines Akkords ist der Dreiklang, der sich ergibt, wenn du auf den Grundton zwei Terzen schichtest. Du kannst weitermachen und eine Terz nach der nächsten aufschichten. So erhältst du die sog. Optionstöne. Sie verändern den Klang des Akkords, nicht aber den Akkord an sich. Oder anders ausgedrückt: D-Dur bleibt D-Dur, egal welche zusätzlichen Töne du noch dazutust.

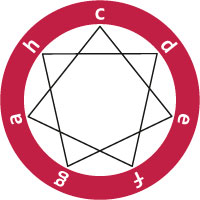

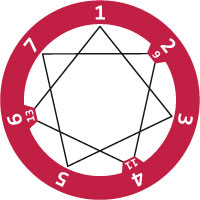

Die Grafik zeigt die Stammtonreihe. Wir starten beim c und springen von einer Terz zur nächsten. Die ersten drei liegen innerhalb der ersten Oktave. In der zweiten Oktave kommen wir auf die ganzen Töne, die wir im ersten Durchgang übersprungen haben. Am Ende der zweiten Oktave geht alles wieder von vorne los.

Die Grafik zeigt die Stammtonreihe. Wir starten beim c und springen von einer Terz zur nächsten. Die ersten drei liegen innerhalb der ersten Oktave. In der zweiten Oktave kommen wir auf die ganzen Töne, die wir im ersten Durchgang übersprungen haben. Am Ende der zweiten Oktave geht alles wieder von vorne los.

Akkordsymbole

Die Tabelle gibt eine Übersicht über die verschiedene Verteilung der Optionstöne und die dazugehörigen Akkordsymbole. Akkordsymbole kennst du schon von den Griffbildern. Über ihnen steht immer angegeben, welcher Akkord sich hinter dem dargestellten Griff verbirgt – das sind die Akkordsymbole. Für sie gilt:

- Der Name des Akkords wird immer groß geschrieben. Dabei steht der Buchstabe für den Dur-Dreiklang als Ausgangspunkt aller Akkorde.

- Optionstöne werden mit den Intervallkürzeln angegeben, die du schon von den Formeln kennst. Die Töne dieser Intervalle ergänzen den Grund-Dreiklang. C6 bedeutet z.B.: Nimm den C-Dur-Dreiklang und füge als vierten Ton die große Sexte hinzu. Die Formel des Akkords ist: 1-3-5-6

Die Grafik oben hat gezeigt, dass wir zwei Oktaven brauchen, um über die Terzschichtung alle Töne der Tonleiter zu erreichen. Bislang endeten die Intervallkürzel immer bei der 8, weil nach der Oktave alles wieder von vorne losgeht. Diesmal zählen wir einfach weiter, bis auch die zweite Oktave voll ist. Dadurch erhalten wir noch die Intervalle 9, 11 und 13. Sie verhalten sich ganz ähnlich zu den Intervallen 2, 4 und 6 – nur halt eine Oktave höher.

Die Grafik oben hat gezeigt, dass wir zwei Oktaven brauchen, um über die Terzschichtung alle Töne der Tonleiter zu erreichen. Bislang endeten die Intervallkürzel immer bei der 8, weil nach der Oktave alles wieder von vorne losgeht. Diesmal zählen wir einfach weiter, bis auch die zweite Oktave voll ist. Dadurch erhalten wir noch die Intervalle 9, 11 und 13. Sie verhalten sich ganz ähnlich zu den Intervallen 2, 4 und 6 – nur halt eine Oktave höher.

Die folgende Tabelle gibt dir eine Übersicht über die verschiedenen Bezeichnungen, die du in Akkordformeln findest und ihre jeweilige Bedeutung. Die Erklärungen sollen dir helfen zu verstehen, wie sich Akkorde zusammensetzen.

| Symbol | Formel | Erklärung |

|---|---|---|

| 1.3.5 | Der Dur-Dreiklang benötigt außer dem Buchstaben keine weiteren Zeichen | |

| m | 1.b3.5 | Die erweiterten Akkorde in Dur und Moll sind identisch, außer dass die Moll-Akkorde immer die kleine Terz statt der großen beinhalten. Statt des »m« kann auch ein »-« im Symbol stehen. |

| + | 1.3.#5 | Übermäßiger Grund-Dreiklang. Er wird häufig auch mit »aug« gekennzeichnet. |

| o | 1.b3.b5 | Verminderter Grund-Dreiklang. Oft auch mit »dim« statt »o« |

| sus2 | 1.2.5 | sus im Akkordsymbol bedeutet: lass die Terz weg. Damit sind die sus-Akkorde weder Dur noch Moll. |

| sus4 | 1.4.5 | In der Regel enthalten die sus-Akkorde die 4 |

| 5 | 1.5 | Mit der 5 werden Power-Chords angegeben |

| 6 | 1.3.5.6 | |

| 7 | 1.3.5.b7 | Enthält das Akkordsymbol eine 7, handelt es sich um einen »Dominant-Sept-Akkord«. Diese Akkorde beinhalten die kleine Septime. Die 7 im Akkordsymbol steht also für das Intervall b7. |

| maj7 | 1.3.5.7 | Die große Septime wird mit maj7 bezeichnet. Die Major-Sept-Akkorde werden auch häufig mit einem Dreieck im Akkordsymbol statt des maj7 geschrieben. |

| 9 | 1.3.5.b7.9 | Die 9 umfasst alle Terzen, die bis dahin gestapelt sind, also auch die b7 |

| add9 | 1.3.5.9 | Willst du nur den Dreiklang und die 9, schreibst du add9 |

| 6/9 | 1.3.5.6.9 | Obwohl die 9 im Akkordsymbol steht, ist keine Septime dabei. Die 6 ersetzt hier die 7. |

| maj9 | 1.3.5.7.9 | Enthält die große Septime |

| 11 | 1.3.5.b7.9.11 | Auch hier sind alle gestapelten Terzen enthalten. |

| 13 | 1.3.5.b7.9.13 | Bei der 9 ist mit Terzschichtung Schluss. Du kannst entweder die nächste (11) oder die übernächste Terz addieren. Also hast du hier die 13 statt der 11 |

| 11/13 | 1.3.5.b7.9.11.13 | Möchtest du doch alle beide haben, musst du beide angeben – ABER: sieben Töne lassen sich auf sechs Saiten eh nicht spielen ;-) |

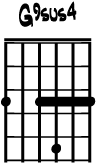

Nun hast du alles beisammen, was du brauchst, um dir selbst zu helfen. Begegnet dir beispielsweise das Akkordsymbol G9sus4, dann weißt du, dass es sich zunächst um den Dur-Dreiklang handelt: 1.3.5. In der 9 ist auch die kleine Septime enthalten: 1.3.5.b7.9. sus kickt die Terz wieder raus: 1.5.b7.9. In der Regel enthält sus auch die 4: 1.4.5.b7.9.

Jetzt musst du nur noch den Intervallen die richtigen Töne innerhalb der Tonart G-Dur zuweisen und auf dem Griffbrett eine Art finden, sie zu greifen. Das wirst du in der Regel aber nicht brauchen, weil die entsprechenden Akkorde immer gleich gegriffen werden und du sie einmal vom Griffbild lernst.

Jetzt musst du nur noch den Intervallen die richtigen Töne innerhalb der Tonart G-Dur zuweisen und auf dem Griffbrett eine Art finden, sie zu greifen. Das wirst du in der Regel aber nicht brauchen, weil die entsprechenden Akkorde immer gleich gegriffen werden und du sie einmal vom Griffbild lernst.

Akkordzerlegung

Akkorde lassen sich nicht nur als Ganzes spielen, wie man es vom Lagerfeuer kennt. Ein sehr verbreiteter Umgang mit Akkorden ist die Akkordzerlegung, auch Arpeggio genannt. Dabei spielst du nicht alle Töne des Akkords gemeinsam, sondern nacheinander. Indem du die einzelnen Töne klingen lässt, setzt sich nach und nach der Akkord zusammen.

Arpeggios kannst du dir wie Skalen vorstellen, die sich nach dem Akkordsymbol richten. Nehmen wir beispielsweise ein A-Moll-Arpeggio. Die Formel für den Akkord Am ist 1-b3-5, die Töne des Akkords sind demnach a-c-e. Suche nun alle Vorkommnisse dieser Töne auf dem Griffbrett. Du erhältst diese Skala:

==> BILD: A-Moll Arpeggio

Mit diesen Tönen kannst du nun nach Belieben experimentieren und Läufe enwickeln. Indem du dich beim Spielen auf diese Töne beschränkst, entsteht währenddessen der A-Moll Akkord.

Natürlich funktioniert das nicht nur mit einfachen Dreiklängen. Du kannst jeden Akkord in seine einzelnen Töne zerlegen, bzw. aus jedem Akkordsymbol eine Skala für ein Arpeggio ableiten.