Akkordverbindungen

Akkordverbindungen sind Folgen von Akkorden, die zusammenhängend gespielt werden. Im Englischen spricht man von chord progression, im Deutschen findest du auch das Wort Kadenz dafür. Musik wird aufgebaut über diese Verbindungen. Welche Akkorde kannst du dabei benutzen? Woher weißt du, was zusammen passt? Darum geht es in diesem Kapitel.

Stufenakkorde

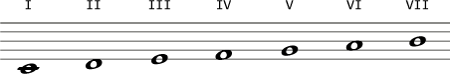

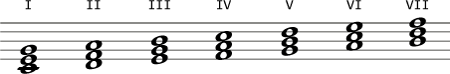

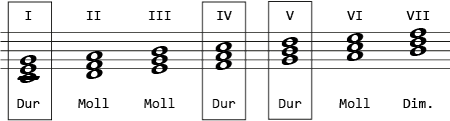

Jedes Stück ist in einer bestimmten Tonart geschrieben. Wenn du die Tonleiter dieser Tonart aufschreibst und auf jeder Stufe durch Terzschichtung einen Dreiklang bildest, erhältst du alle Grundakkorde dieser Tonart. Diese Akkorde heißen darum Stufenakkorde oder auch Leitereigene Akkorde.

Beispielhaft machen wir das für C-Dur. Mein Tipp ist, dass du dir die Tonleiter selbst aufschreibst und einmal alle Stufenakkorde bildest. Danach hast du auf jeden Fall verstanden, wie Dur- und Moll-Akkorde innerhalb einer Tonart zusammen hängen.

| Stufe | Töne | Terzen | Formel | Akkord |

|---|---|---|---|---|

| I | c-e-g | groß-klein | 1-3-5 | C |

| II | d-f-a | klein-groß | 1-b3-5 | Dm |

| III | e-g-h | klein-groß | 1-b3-5 | Em |

| IV | f-a-c | groß-klein | 1-3-5 | F |

| V | g-h-d | groß-klein | 1-3-5 | G |

| VI | a-c-e | klein-groß | 1-b3-5 | Am |

| VII | h-d-f | klein-klein | 1-b3-b5 | H° |

- Auf den Stufen 1, 4 und 5 stehen Dur-Akkorde.

- Die Moll-Terz ist in den Akkorden der 2., 3. und 6. Stufe. Darum ergeben sich hier Moll-Akkorde.

- Der Akkord auf der 7. Stufe ist ein besonderer Akkord. Er enthält zwei kleine Terzen. Das nennt man einen verminderten Akkord.

Diese sind alle Akkorde, die dir in der Tonart C-Dur zur Verfügung stehen. Genauso kannst du für jede andere Tonart die Stufenakkorde bilden und weißt dann genau, welche Akkorde du in dem Stück, das du spielst, benutzen kannst – und welche eben auch nicht.

Hauptharmonien

Einzelne Akkorde übernehmen bestimmte Funktionen beim Spielen. Um das zu verstehen, ist es hilfreich, sich die Beziehungen der Tonarten und Akkorde untereinander anzuschauen.

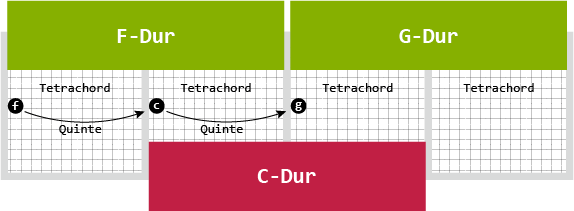

Quintverwandtschaft bei den Tonarten

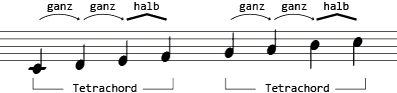

Das wichtigste Prinzip dabei ist das der Quintverwandtschaft. Zur Struktur und dem Aufbau von Dur-Tonleitern habe ich schon einiges erklärt. Hier kommt nun noch eine neue Sichtweise: Teilst du die Tonleiter in der Mitte, siehst du, dass sie aus zwei identisch aufgebauten Teilen besteht, die durch einen Ganztonschritt miteinander verbunden sind. Das sind zwei sog. Tetrachords (altgriech. »Vierton«), also Reihen von vier Tönen.

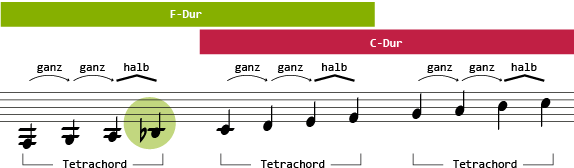

Wenn diese beiden Tetrachords eine Dur-Tonleiter ergeben – was passiert wohl, wenn wir noch weitere anhängen?

Wie du sehen kannst, ist der nächste Tetrachord nicht einfach eine Fortführung der Stammtonreihe. Er bildet mit seinem Vorgänger zusammen eine eigene Dur-Tonleiter. Diese beginnt nun nicht mehr beim c, sondern eine Quinte höher beim g. Und wie es in G-Dur nötig ist, wird aus dem f ein f#.

Die beiden Tonarten C-Dur und G-Dur teilen sich einen Tetrachord. Wenn wir C-Dur als unseren Ausgangspunkt nehmen, beginnt die folgende Tonart G-Dur auf der fünften Stufe, der Quinte. Die beiden Tonarten sind Quintverwandt.

Genau dasselbe geschieht, wenn wir einen Tetrachord vor die Tonleiter setzen anstatt ihn anzuhängen:

Auch hier bildet der neue Tetrachord mit dem folgenden eine eigene Tonleiter. Auch diese beiden Tonleitern teilen sich einen Tetrachord und sind quintverwandt. Das c ist die fünfte Stufe in F-Dur.

Zusammenfassend können wir folgende Beobachtungen festhalten:

- Jede Dur-Tonleiter besteht aus zwei identisch aufgebauten Tetrachords, die durch einen Ganzton miteinander verbunden sind.

- Jeweils zwei aufeinander folgende Tetrachords bilden eine eigene Tonart

- Nebeneinander liegende Tonarten liegen jeweils eine Quinte auseinander

Beachte, dass eine der drei Tonarten beide Tetrachords teilt. Sie ist die Haupttonart, nach der sich alles andere richtet – sie ist »tonangebend«.

Quintverwandtschaft bei den Stufenakkorden

Nachdem du die besondere Beziehung zwischen quintverwandten Tonarten erarbeitet hast, möchte ich nun mit dir auf die Ebene der Stufenakkorde wechseln. Was für Auswirkungen haben diese Zusammenhänge in der Praxis beim Benutzen der Akkorde?

Ich bleibe auch weiterhin in der Tonart C-Dur mit den beiden quintverwandten Tonarten F-Dur und G-Dur. Innerhalb der Stufenakkorde von C-Dur bilden F und G die vierte und fünfte Stufe.

Diese drei Akkorde sind die drei Dur-Dreiklänge, die sich aus der Tonleiter ergeben. Zusammen enthalten sie alle Töne der Tonleiter. Der Dreiklang auf der ersten Stufe heißt Tonika. Der Dreiklang auf der fünften Stufe heißt Dominante und der auf der vierten Stufe heißt Subdominante.

Dominante und Subdominante haben keine gemeinsamen Töne, wohl aber je einen gemeinsam mit der Tonika.

Funktionen der Hauptharmonien

Das sind die Hauptharmonien. Mit ihnen kannst du schon die meisten Stücke spielen. Es wird nicht immer gut klingen, aber du kommst durch die Stücke durch. Die Begriffe sind dabei nicht nur die Namen, sondern geben auch die Funktion des jeweiligen Akkords an.

Die Tonika ist immer präsent in der Musik. Entweder sie klingt gerade oder das Stück entwickelt eine Spannung, die aufgelöst werden will in die Tonika. Die größte Spannung, die nach Auflösung schreit, erzeugt die Dominante. Ebenso auch die Subdominante, aber nicht ganz so stark.

Nebenharmonien

Neben den Hauptharmonien gibt es noch die Nebenharmonien. Sie ergänzen die spielerischen Möglichkeiten innerhalb einer Tonart erheblich. Das wichtigste Prinzip hierbei ist wieder nach einem Intervall benannt – diesmal nach der Terz.

Terzverwandtschaft

Zwei Akkorde, die sich eine Terz

teilen, sind terzverwandt.

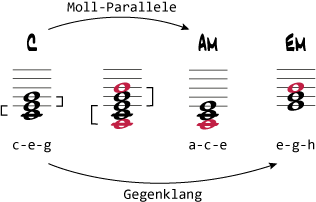

Das ist die Definition. Sie beschreibt die Beziehung zwischen den Dreiklängen der Haupt- und denen der Nebenharmonien. Tonika, Subdominante und Dominante teilen ihre Terzen mit anderen Akkorden. Diese werden dadurch zu ihren jeweiligen Nebenharmonien. Um das zu verstehen, schauen wir noch einmal detailliert nach dem Aufbau der Akkorde.

Du siehst zunächst den Grundakkord C-Dur. Er besteht aus den beiden Terzen c-e und e-g. Da Akkorde durch Terzschichtung gebildet werden, gibt es nur eine Möglichkeit, aus diesen Terzen jeweils einen neuen Akkord zu bilden. Ich kann an beiden Enden jeweils eine Terz ergänzen. Daraus ergeben sich zwei Moll-Akkorde, die jeweils eine Terz aus C-Dur haben.

Das a bildet mit der Dur-Terz c-e die Moll-Parallele zum C-Dur Akkord, nämlich A-Moll.

Der zweite Akkord bildet den sog. Gegenklang zu diesem Dur-Akkord. Auch er ist eine Moll-Parallele, nämlich die der Dominante.

Die Nebenharmonien zu einem Dur-Akkord sind mit ihm terzverwandt, weil sie eine gemeinsame Terz mit ihm haben. Der eine Akkord bildet die Moll-Parallele, der andere den Gegenklang.

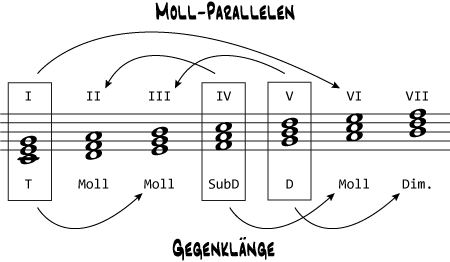

Die drei Dur-Dreiklänge bilden die Hauptharmonien. Ihre Nebenharmonien verteilen sich auf die anderen Stufen.

Zusammenfassung

Haupt- und Nebenharmonien lassen sich nach den Prinzipen der Quint- und Terzverwandtschaft in Beziehung setzen wie in der folgenden Tabelle. Mit diesem Schema hast du ein gutes Kriterium zum Umgang mit Akkorden an der Hand.

| Stufe | |||

|---|---|---|---|

| I | Tonika | ||

| II | Subdominant- Parallele |

||

| III | Tonika- Gegenklang |

Dominanten- Parallele |

|

| IV | Subdominante | ||

| V | Dominante | ||

| VI | Tonika- Parallele |

Subdominant- Gegenklang |

|

| VII | Ersatz- Dominante |

||

| I | Tonika |